In questo lavoro è stata eseguita un’indagine termografica sulle facciate esterne di un complesso abitativo situato nel Comune di Genova. Queste riprese sono state eseguite al fine di verificare la tenuta termica delle pareti esterne dell’edificio in conformità con la norma UNI EN 13187. Tale normativa richiede che, per eseguire questa tipologia di misura, sia fatto in modo che nelle 24 ore prima della prova il contrasto termico tra interno ed esterno dell’edificio fosse di almeno 10°C, e che tale contrasto non variasse di ± 30% rispetto al valore rilevato all’inizio della prova. Per fare ciò è stato chiesto ai condomini di tenere accesi gli impianti di riscaldamento per tutta la giornata antecedente alla prova.

Il contrasto termico così generato ha consentito di generare le condizioni ideali per rilevare tutte le anomalie termiche presenti nell’involucro edilizio.

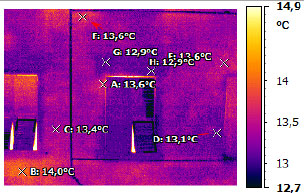

In particolare l’indagine termografica così realizzata ha permesso di mettere in luce variazioni di temperatura di circa 0,5-0,8°C distribuite omogeneamente su tutta la parete. Tali differenze di temperatura sono imputabili a variazioni nella composizione della muratura: nei punti a maggiore concentrazione di malta vi sarà maggior scambio di calore con l’interno (presentandosi quindi più caldi), mentre nei punti a maggior concentrazione di pietrame lo scambio di calore sarà inferiore, facendo registrare temperature inferiori.

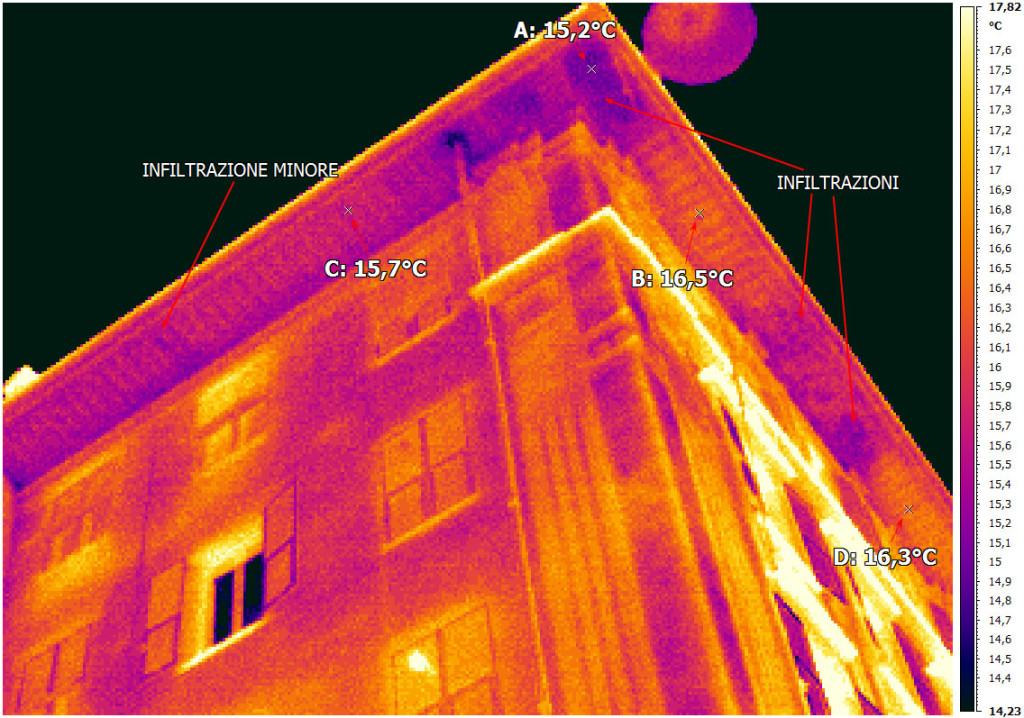

È stata inoltre registrata una notevole dispersione termica tra le finestre dell’ultimo piano in corrispondenza dell’inizio del sottotetto, in alcuni angoli delle facciate analizzate e in corrispondenza di alcune delle decorazioni architettoniche presenti nella facciata principale. In corrispondenza dei fregi e degli ornamenti architettonici delle facciate, capita spesso infatti che, a causa di difetti di costruzione, si verifichino variazioni locali nella composizione delle opere murarie, o che si generino microfessure all’interno dei muri, favorendo localmente lo scambio termico tra l’interno e l’esterno dell’edificio, generando delle vere e proprie vie preferenziali di scambio di calore (i cosiddetti ponti termici). Pertanto in casi di questo tipo la termografia risulta fondamentale per individuare i punti maggiormente interessati da questa tipologia di fenomeno, e per pianificare un successivo intervento mirato e in grado mitigare gli effetti dei ponti termici, aumentando così sensibilmente l’efficienza energetica dell’edificio.

L’indagine termografica in questo caso si è rivelata inoltre estremamente utile per aver consentito l’identificazione di alcune infiltrazioni d’acqua situate in corrispondenza del sottotetto, contraddistinte dalla presenza di punti a temperatura inferiore rispetto al contorno. Le zone umide infatti, essendo soggette localmente al fenomeno dell’evaporazione dell’acqua in eccesso, traducono l’energia necessaria per il processo di evaporazione (quindi da stato liquido a stato gassoso) in una locale diminuzione della temperatura registrata. I punti qui evidenziati sono pertanto stati interpretati come possibili punti di perdita d’acqua dai canali di gronda posti lungo il perimetro del palazzo.

In questo lavoro sono state eseguite 5 prove penetrometriche dinamiche all’interno di un’abitazione situata nel comune di Saint Jeannet (Costa Azzurra). Tale proprietà è stata interessata da un movimento franoso che ha fatto crollare una terrazza situata al suo interno. Le prove penetrometriche dinamiche hanno avuto, in questo caso, la funzione di ricostruire la stratigrafia del terreno in tre dimensioni dell’area analizzata, e di ricavare una stima dei principali parametri geotecnici dei mezzi attraversati dalla punta del penetrometro (come la densità relativa, parametri di resistenza al taglio, modulo edometrico ecc..). Successivamente, all’interno dei fori eseguiti, sono stati installati dei tubi piezometrici che hanno consentito così di verificare la presenza o meno di fluidi nel sottosuolo per mezzo del freatimetro, e di prelevarne dei campioni che sono stati fatti analizzare successivamente in laboratorio per verificarne l’origine. I risultati così ottenuti dalle prove penetrometriche sono stati processati ed elaborati via software e, una volta uniti ai dati provenienti da altre prove geognostiche quali un sondaggio a carotaggio continuo e due tomografie sismiche, hanno permesso di ricostruire un modello geologico del sottosuolo estremamente dettagliato, il quale ha messo in luce la presenza di un primo strato estremamente areato e permeabile (costituito da riporti di vario genere) che è stato interessato da un’intensa circolazione d’acqua sotterranea proveniente da monte, la quale ha appesantito il volume di terreno al di sotto della terrazza alterandone i parametri di resistenza al taglio e generando così il movimento franoso verificatosi. Tra i vari contributi idrici relativi alla circolazione idrica qui rinvenuta, le analisi chimiche eseguite sull’acqua contenuta all’interno di 3 dei 5 fori di sondaggio ha messo in evidenza un elevata concentrazione di ammoniaca e tensioattivi in uno dei 3 campioni raccolti. Tali concentrazioni anomale sono tipiche di un contributo idrico proveniente dall’impianto fognario.

Le indagini qui eseguite sono risultate fondamentali sia per studiare le cause che hanno portato allo sviluppo del movimento franoso, ma anche per poter pianificare un successivo piano di ripristino della terrazza, questa volta prendendo in considerazione il modello geologico e idrogeologico qui ricostruito.

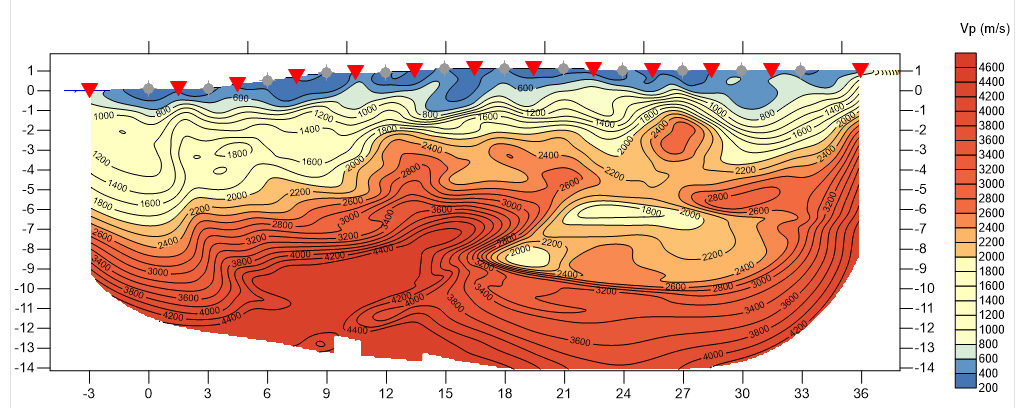

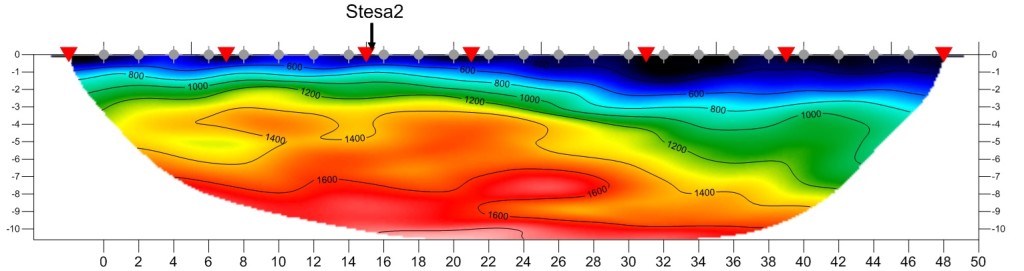

In questo lavoro sono state eseguite 3 tomografie sismiche parallele tra di loro all’interno di un complesso residenziale situato nel comune di Biot (Francia). Le stese sismiche, sono state eseguite con lo scopo di caratterizzare il substrato roccioso dolomitico subaffiorante da un punto di vista della velocità di propagazione delle onde P (Vp). Tale parametro in roccia risulta direttamente correlabile al grado di fratturazione dell’ammasso roccioso, e fornisce pertanto preziose informazioni riguardo alle possibili vie preferenziali di circolazione idrica sotterranea, ai punti con minore capacità portante, e al grado di rippability (ovvero il grado di “scavabilità”) del substrato roccioso.

Le stese sismiche sono state eseguite parallelamente tra loro, attraverso l’impiego di 12 geofoni da 4,5 Hz equispaziati di 3 metri l’uno dall’altro. Le energizzazioni impiegate per ciascun allineamento sismico sono state 13 (di cui 11 interne, tra un geofono e l’altro, e 2 esterne a 3 metri di distanza dal primo e dall’ultimo geofono). In questo modo è stato possibile ottenere 3 tomografie sismiche della lunghezza totale di 39 metri.

I risultati hanno riportato un substrato roccioso molto prossimo alla superficie, come del resto testimoniavano i numerosi affioramenti presenti nell’area, ma dai risultati delle tomografie sismiche è emerso che l’ammasso roccioso in questione (costituito principalmente da calcari dolomitici) presentava caratteristiche geomeccaniche fortemente discontinue, come testimoniato dalla forte discontinuità dei valori di Vp riscontrati all’interno del substrato roccioso.

Questa forte eterogeneità nei valori di velocità di propagazione delle onde P può essere dovuta o alla presenza di numerosi sistemi di fratture che hanno interessato in maniera piuttosto irregolare l’intero ammasso roccioso, oppure, vista la natura calcarea-dolomitica del substrato, alla presenza di un certo grado di carsismo all’interno dell’ammasso roccioso.

Tomografie sismiche eseguite per la realizzazione di un caseggiato nel Comune di La Morra (CN).

In questo caso sono state eseguite due tomografie sismiche a rifrazione in onde P disposte a circa 60° l’una dall’altra e che si intersecano tra di loro come indicato nelle figure sottostanti. Si può notare come tra le due tomografie vi sia una notevole differenza di velocità di propagazione delle onde P:

- nel primo caso si hanno valori molto elevati a profondità relativamente basse, segno che il terreno assume un comportamento più rigido e migliore da un punto di vista geotecnico, già in prossimità della superficie;

- nel secondo caso invece si nota come le velocità delle onde P risultino generalmente più basse, e che la porzione più rigida del sottosuolo si approfondisca a partire da sinistra (lato monte) verso destra (lato valle). Le velocità più basse riportate in questo caso delineano un comportamento più soffice del terreno superficiale, che corrisponde a un terreno con caratteristiche geotecniche più scadenti.

Studi di questo tipo, uniti ad altre tipologie di indagine come le prove penetrometriche, risultano fondamentali per lo studio della stratigrafia locale e per la scelta fondazionale in caso di nuove costruzioni.

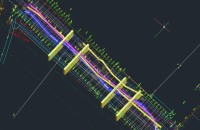

Georadar per analisi andamento di una condotta fognaria nel quartiere di Sestri Ponente

Quest’indagine è stata eseguita in collaborazione con la ditta Terra s.r.l. nel quartiere di Sestri Ponente (Genova).

Il fine di tale indagine è stato quello di intercettare il percorso di una tubazione di particolare interesse per il committente, per tutta la lunghezza del tratto indagato.

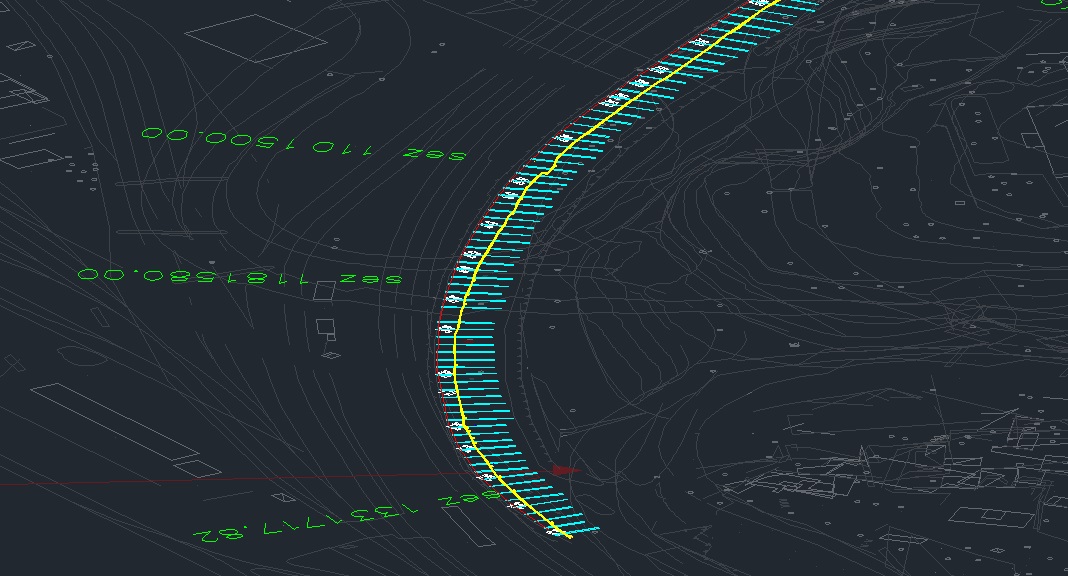

Dettaglio del tracciato della tubazione (in giallo) sulla planimetria di riferimento

Dal momento che la tubazione di interesse, era posizionata al di sotto della Via Aurelia nel pieno del centro abitato del capoluogo Ligure, l’indagine è stata eseguita di notte, dalle 23 alle 4 del mattino. In questo modo si è evitato di provocare eccessivi disagi alla viabilità per via delle analisi da esegure.

Visto che, in questo caso, il target di interesse era rappresentato solamente dalla suddetta tubazione, non è stato necessario eseguire scansioni longitudinali e trasversali eccessivamente ravvicinate tra di loro. E’ stato invece sufficiente eseguire scansioni trasversali alla strada distanziate di 5 metri l’una dall’altra (per un totale di 1 km di area indagata). Dalle analisi delle scansioni così ottenute è stato possibile ricostruire l’andamento della tubazione di interesse, sia da un punto di vista del suo percorso, sia della profondità.

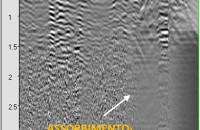

In questo lavoro il georadar è stato impiegato per eseguire la mappatura dei sottoservizi e per l’individuazione di eventuali vuoti o accumuli anomali d’acqua presenti al di sotto di una scalinata di collegamento tra due vie situate all’interno del centro di Nizza (Francia). Per effettuare gli allineamenti in senso longitudinale e trasversale alla scalinata, sono state impiegate due configurazioni differenti: per l’esecuzione degli allineamenti longitudinali è stata utilizzata un’antenna SMA a doppia frequenza a 200 e 600 MHz montata su apposito carrello IDS. Il radar così configurato è stato fatto scorrere sopra delle tavole di legno appoggiate sui gradini. In questo modo è stato possibile garantire la linearità delle progressive evitando i disturbi provocati dalla presenza dei gradini.

Gli allineamenti trasversali invece sono stati effettuati attraverso l’impiego di un’antenna di dimensioni minori a 600 MHz di frequenza. Essa è stata collegata all’unità di controllo tramite un cavo di trasmissione dati lungo 10 metri, ed è stata fatta scorrere lungo i gradini da una parte all’altra della scalinata.

L’indagine così configurata ha permesso di tracciare con precisione, sia l’ubicazione dei sottoservizi presenti nel sottosuolo, sia di mettere in risalto la presenza di una serie di muretti posizionati in corrispondenza dell’inizio e della fine di ciascun pianerottolo della scalinata.

È stato inoltre riscontrato un notevole assorbimento del segnale elettromagnetico in corrispondenza del marciapiede immediatamente a monte della scalinata, segno di un possibile accumulo di fluidi, dovuto presumibilmente a una perdita da una tubazione.